大人の股関節形成不全における治療選択|整形外科の判断基準

大人になってから股関節の違和感や痛みに気づき、「股関節形成不全」という言葉にたどり着いた方が、ご自身の現状を正しく理解し、将来を見据えた適切な判断を下せるよう、整形外科医が重視する医学的根拠と治療方針の分岐点を体系的に整理しました。

この疾患は放置すると変形性股関節症へと進行するリスクをはらんでいますが、早期に適切な介入を行うことで、生涯にわたり自分の足で歩き続ける未来を守ることができます。

手術療法と保存療法のどちらを選ぶべきか、年齢や進行度に応じた具体的な判断基準を詳しく解説しますので、主治医と対等に話し合うための知識としてお役立てください。

目次

大人の股関節形成不全とは何か|病態構造と進行リスク

大人の股関節形成不全の本質的な問題は、寛骨臼による被覆不足が引き起こす物理的なストレス集中であり、放置することで確実に関節破壊が進行するという点にあります。

寛骨臼の発育不全は、単なる形の個人差ではなく、長期的な関節の寿命を左右する構造的な欠陥です。

痛みが顕在化する前から水面下で進行するこの病態を正しく理解することが、治療への第一歩となります。

被覆不全が引き起こす関節内への負荷集中

正常な股関節であれば、寛骨臼はボール状の大腿骨頭の約8割以上を包み込み、体重を分散して支える構造をしています。

しかし、形成不全のある股関節では、この屋根にあたる部分が浅いため、骨頭との接触面積が極端に狭くなります。

物理的な法則として、同じ重量を支える面積が小さくなればなるほど、単位面積あたりにかかる圧力は増大します。

歩行時、股関節には体重の約3倍から4倍の力がかかるといわれています。被覆が不十分な箇所では、この強大な力が一点に集中し続けることになります。

関節軟骨は水分を多く含むスポンジのような組織で、衝撃を吸収する役割を果たしますが、許容範囲を超えた圧力が繰り返しかかることで、徐々にその弾力性を失い、すり減っていきます。

この物理的な負荷の不均衡こそが、病態の中心的な原因です。

初期症状から進行期への移行パターン

症状の現れ方は、関節内部の破壊状況と密接に連動して段階的に変化します。

初期段階では、長時間の歩行後や運動後に股関節の付け根(鼠径部)に重だるさを感じる程度で、安静にしていれば治まることがほとんどです。

しかし、軟骨の摩耗が進むにつれて、立ち上がりや動き出しの瞬間に鋭い痛みを感じる「始動時痛」が現れるようになり、これが変形性股関節症への移行を示す重要なサインとなります。

病期進行と自覚症状の推移

| 病期(ステージ) | 股関節内部の状態 | 主な自覚症状 |

|---|---|---|

| 前期(初期) | 寛骨臼の被覆は浅いが、軟骨の厚みは保たれている状態。関節唇への負荷が増大中。 | 長時間歩行後のだるさ、激しい運動後の違和感。休息すれば回復する。 |

| 初期変形性股関節症 | 関節軟骨の部分的な摩耗が開始。関節裂隙(隙間)がわずかに狭小化する。 | 立ち上がりや歩き始めの痛み(始動時痛)。特定の動作での引っかかり感。 |

| 進行期・末期 | 軟骨が広範囲で消失し、骨同士が直接ぶつかる。骨棘(骨の棘)が形成される。 | 持続的な歩行時痛、夜間痛。靴下の着脱や爪切りが困難になる可動域制限。 |

さらに進行すると、関節唇(かんせつしん)と呼ばれるパッキンの役割をする組織が損傷し、脚を捻った際や深く曲げた際に引っかかり感や激痛を伴うようになります。

最終的には、安静時や夜間寝ている時にも痛みが続くようになり、日常生活に大きな支障をきたします。この進行スピードは個人差が大きく、体重や活動レベル、筋力によって左右されます。

変形性股関節症との境界線と診断の重要性

一般的に「変形性股関節症」と診断される患者の多くは、この股関節形成不全が根本原因です。

つまり、股関節形成不全は変形性股関節症の「前段階」あるいは「原因そのもの」と捉えることができます。

重要なのは、軟骨がすり減りきってしまう前の「前股関節症」や「初期」の段階で発見し、対策を講じることです。

レントゲン画像上で明らかな骨の変形が見られる前であっても、MRIなどの精密検査を行えば、軟骨の変性や関節唇損傷などの先行するサインを捉えることができます。

単なる筋肉痛や疲労と自己判断せず、股関節専門の整形外科医による正確な病期診断を受けることが、将来の関節温存に向けた分かれ道となります。

整形外科における画像診断と数値的判断基準

整形外科医は、患者の主観的な訴えに加え、レントゲンやCT画像から得られる「CE角」や「シャープ角」といった客観的な数値を重視して治療方針を決定します。

これらの指標は、股関節の屋根の浅さを定量化し、将来的なリスクや手術適応を判断するための決定的な根拠となります。

CE角(Center-Edge Angle)による重症度判定

CE角は、大腿骨頭の中心を通る垂直線と、骨頭の中心と寛骨臼の外端を結んだ線がなす角度を指します。

この角度が大きいほど、屋根(寛骨臼)が骨頭をしっかり覆っていることを意味し、小さいほど被覆が浅く、不安定であることを示します。

画像診断における主要指標と基準値

| 測定指標 | 測定方法と意味 | 診断基準と解釈 |

|---|---|---|

| CE角(Center-Edge Angle) | 骨頭中心の垂線と寛骨臼外端のなす角度。被覆の深さを表す最も基本的な指標。 | 25度以上:正常 20度〜25度:境界型 20度未満:形成不全 |

| シャープ角(Sharp Angle) | 左右の涙痕下端を結ぶ線と、涙痕下端から寛骨臼外端を結ぶ線の角度。屋根の傾斜を表す。 | 40度〜42度以下:正常 45度以上:形成不全の可能性が高い(屋根が急勾配) |

| VCA角(Vertical Center-Anterior) | 「フォールス・プロファイル像」という特殊な撮影法で計測。前方の被覆状態を確認する。 | 25度以上:正常 20度未満:前方被覆不全 ※前方からの被覆不足を確認する際に重要 |

成人の正常値は通常25度以上とされています。20度から25度の間は境界領域とみなされますが、20度未満の場合は明確な股関節形成不全と診断します。

さらに、CE角が0度やマイナスになるような重症例では、骨頭がほとんど屋根からはみ出している状態であり、若年であっても早期の手術介入を検討する必要性が高まります。

この数値は、骨切り術を行うか、あるいは人工関節を選択するかという判断において、年齢と共に最も重視する指標の一つです。

MRIおよびCT検査が果たす役割

レントゲン検査は骨の形状や位置関係を把握するのに優れていますが、軟骨や関節唇、靭帯といった軟部組織の状態を詳細に映し出すことはできません。

そこで、MRI検査が必要となります。特に、股関節形成不全に伴って高頻度で発生する関節唇損傷の有無や程度、軟骨の初期変性(水分の変化など)を確認するためには、MRIが力を発揮します。

一方、CT検査は骨の形状を3次元的に把握するために用います。

手術を計画する際、寛骨臼がどの方向にどれくらい欠損しているのか、大腿骨の捻れがどの程度あるのかを立体的にシミュレーションすることで、精度の高い術前計画を立てることができます。

痛みはあるがレントゲンでは異常がはっきりしない場合や、手術の術式を最終決定する段階では、これらの精密検査を組み合わせ、多角的に関節の状態を評価します。

理学所見と疼痛誘発テストの重要性

画像診断と同様に重視するのが、実際に患者の脚を動かして痛みや可動域を確認する理学所見です。

股関節形成不全の患者では、股関節を深く曲げて内側に捻る動作(屈曲内転内旋)を行った際に、鼠径部に痛みが走る「インピンジメント徴候」が見られることが多くあります。

これは、不安定な関節の中で骨頭と寛骨臼の縁が衝突したり、挟まり込んだりしていることを示唆します。

画像上の変形が軽くても、理学所見で強い痛みや著しい可動域制限がある場合は、関節内で炎症が強く起きている可能性があり、画像所見のみに頼らない総合的な判断を行います。

画像と身体所見が一致して初めて、正確な診断と適切な治療方針の決定が可能となります。

保存療法を選択する場合の条件と具体的アプローチ

痛みが軽度で軟骨の厚みが保たれている場合、あるいは生活環境により手術が困難な場合、保存療法は関節を安定させ、進行を遅らせるための有効かつ重要な手段となります。

手術を回避、あるいは先延ばしにするためには、体重管理と筋力強化による関節への負担軽減が必要です。

体重管理による関節負荷の軽減

股関節にかかる負担を減らすための最も確実な方法は、体重のコントロールです。

歩行時には体重の数倍の力が股関節にかかるため、体重を1キログラム減らすだけでも、関節への負荷は3キログラムから4キログラム減少すると換算できます。

これは、すり減りつつある軟骨を温存するために極めて有効な手段です。

ただし、極端な食事制限だけで痩せようとすると、関節を支える筋肉まで落ちてしまい、かえって関節が不安定になり痛みを増強させるリスクがあります。

タンパク質を十分に摂取しながら、股関節に負担の少ないプールでの歩行や自転車エルゴメーターなどの有酸素運動を組み合わせ、筋肉量を維持しつつ体脂肪を減らす健康的な体重管理を指導します。

関節安定性を高める運動療法

骨の被覆が浅いという構造的な弱点を補うためには、周囲の筋肉、特に「外転筋群(中殿筋など)」の強化が必要です。

中殿筋は、片足立ちになった際に骨盤を水平に保つ強力なスタビライザーの役割を果たします。

この筋肉が弱ると、歩くたびに骨盤が傾き、股関節への剪断力(せんだんりょく)が増して軟骨の摩耗を早めます。

自宅で取り組むべき主要な運動療法

- 中殿筋トレーニング(横向き脚上げ)

横向きに寝て、上側の脚を膝を伸ばしたままゆっくりと持ち上げます。骨盤が後ろに倒れないように注意し、お尻の横の筋肉を意識して行います。 - 大腿四頭筋セッティング(パテラセッティング)

仰向けや長座の姿勢で、膝の下に丸めたタオルを入れ、そのタオルを押しつぶすように膝裏に力を入れます。膝関節と股関節の安定性を高めます。 - 貧乏ゆすり様運動(ジグリング)

椅子に座り、かかとを上下に小刻みに動かします。関節液の循環を促し、軟骨への栄養供給を助ける効果が期待され、痛みの緩和に役立ちます。

理学療法士の指導のもと、正しいフォームで筋力トレーニングを行うことが重要です。

痛みが強い時期に無理な筋トレを行うと炎症を悪化させるため、関節に負担をかけない等尺性収縮運動(関節を動かさずに力を入れる運動)から開始し、徐々に負荷を高めていく段階的なプログラムを組みます。

薬物療法と生活指導の併用

痛みが強い時期には、消炎鎮痛剤(NSAIDs)を適切に使用して炎症を鎮めます。

痛みを我慢して不自然な歩き方を続けると、腰や反対側の膝など他の部位に二次的な障害を引き起こす原因となるため、我慢せずに薬を使うことも治療の一環です。

漫然と飲み続けるのではなく、痛みの波に合わせて頓服的に使用したり、湿布などの外用薬を併用したりします。

また、日常生活での動作指導も重要です。

重い荷物を持つことは避け、買い物にはキャリーカートを使用する、階段よりもエレベーターを使う、床座りではなく椅子生活を徹底するなど、股関節への負担を減らすライフスタイルへの転換を図ります。

杖の使用も有効で、痛む側と反対の手に杖を持つことで、股関節にかかる負荷を大幅に軽減できます。

骨切り術による関節温存手術の適応と限界

軟骨が十分に残っており、50歳前後までの比較的若い患者に対しては、骨切り術が自分の関節を一生涯使い続けるための最も有力な選択肢となります。

人工物を使用せずに自身の骨の形を矯正するこの手術は、骨癒合後の高い活動性と関節機能の維持を可能にします。

寛骨臼回転骨切り術(RAO/CPO)の術式

日本で最も歴史があり、長期成績が安定しているのが寛骨臼回転骨切り術(RAO)です。

寛骨臼の周囲の骨をドーム状にくり抜き、それを外側に回転させて引き出し、大腿骨頭を覆うように移動させて固定します。

近年では、筋肉を切離せずに行うCPO(Curved Periacetabular Osteotomy)という術式も普及しており、術後の筋力回復が早く、早期の社会復帰が可能になっています。

主な関節温存手術の比較

| 術式名称 | 特徴とメリット | 適応となる患者層 |

|---|---|---|

| 寛骨臼回転骨切り術(RAO) | 最も標準的な術式。被覆を大きく改善できる。長期的な成績が豊富で信頼性が高い。 | 骨盤の成長が終了した成人から50歳代まで。軟骨が保たれていることが条件。 |

| 偏心性寛骨臼回転骨切り術(ERAO) | RAOの改良版。骨盤の内側への移動を伴い、股関節へのテコの原理を改善する。 | 骨頭が外側に亜脱臼しているような、やや進行したケースに適する。 |

| キアリ骨盤骨切り術 | 骨盤を水平に切り、骨頭の直上に骨盤をスライドさせて屋根とする。 | RAOが困難なほど変形が進んでいるが、人工関節を避けて温存したい場合。 |

この手術は、関節の接触面積を増やして圧力を分散させることで、将来的な変形性股関節症への進行を食い止め、場合によってはすり減った軟骨の修復さえ期待できます。

ただし、骨盤の骨を切るという大掛かりな手術であるため、入院期間やリハビリ期間が一定程度必要となります。

手術適応を決める年齢と軟骨の状態

骨切り術が成功するための絶対条件は、「関節軟骨が残っていること」と「関節に適合性があること」です。

すでに軟骨がすり減って関節の隙間が消失している進行期や末期の変形性股関節症では、骨切り術を行っても痛みを取り除くことは難しく、適応外となります。

そのため、この手術を受けるタイミングは「痛いけれど、まだ軟骨はある」という時期に限られます。

年齢的には、骨の治癒能力や術後のリハビリ体力を考慮し、一般的には10代後半から40代、50代前半までが主な対象となります。

50代後半以降になると、軟骨の老化も進んでいるため、骨切り術を行っても長期的な成績が劣る場合があり、人工関節置換術の方が確実な結果を得られることが多くなります。

年齢はあくまで目安であり、骨の質や活動性、本人の希望を総合的に判断します。

術後のリハビリテーション経過

骨切り術は骨を切って位置を変えるため、切った骨が再びくっつく(骨癒合)まで、手術した脚に体重をかけられない期間があります。

術式や固定方法の進歩により、この期間は短縮傾向にありますが、それでも術後数週間は松葉杖を使用した部分荷重歩行が必要です。

退院後も、低下した筋力を回復させるためのリハビリを数ヶ月単位で継続します。完全に骨が癒合し、スポーツ復帰が可能になるまでには半年から1年程度を見込む必要があります。

この「時間をかけて治す」という点が、即効性のある人工関節との大きな違いですが、自分の関節で一生歩ける可能性を手に入れるための投資期間と考えることができます。

股関節鏡視下手術(内視鏡手術)の役割と適応

股関節鏡視下手術は、低侵襲で早期回復が見込める有用な手法ですが、あくまで関節内部の修復を行うものであり、形成不全の根本原因である骨の構造異常を治すものではありません。

そのため、適応は慎重に判断され、骨切り術との併用が必要になるケースも少なくありません。

関節唇損傷への修復的アプローチ

股関節形成不全では、不安定な骨頭を支えようとして関節唇に過度な負担がかかり、断裂や損傷が生じることがよくあります。

これが痛みの主原因である場合、股関節鏡を用いて損傷した関節唇を縫い合わせる(縫合術)ことで、症状を改善できます。

また、大腿骨頭と寛骨臼が衝突する「インピンジメント」の原因となっている骨の出っ張り(骨棘など)がある場合、これを削り取る(形成術)ことも可能です。

これにより、股関節を深く曲げた時のつまり感や痛みを解消し、関節唇への再断裂リスクを減らします。

骨切り術との併用または単独施行の判断

重要なのは、股関節鏡手術は「関節内部のクリーニングや修復」に特化しているという点です。

形成不全が軽度で、主な痛みの原因が関節唇損傷にある場合は、鏡視下手術単独で良好な結果が得られます。

しかし、形成不全が中等度以上の場合、鏡視下手術で関節唇だけを治しても、屋根が浅いという構造的問題が残っているため、再び関節唇が損傷したり、痛みが再発したりするリスクが高くなります。

股関節鏡手術が検討される主な状況

- 軽度の形成不全で関節唇損傷がある場合

CE角が正常値に近い(20度〜25度程度)が、明らかな関節唇損傷による痛みや引っかかり感があるケース。 - 骨切り術後の違和感が残る場合

過去に骨切り術を受けたが、関節内の細かな骨の隆起や古い組織片などが原因で痛みが残存している場合の処置として。 - インピンジメント(衝突)が主病態の場合

被覆不足よりも、大腿骨と寛骨臼の形状不適合による衝突が痛みの主因であると診断された場合。

そのため、形成不全がある程度強い場合には、骨切り術と同時に鏡視下手術を行ったり、骨切り術を優先して行い、その後必要に応じて鏡視下手術を検討したりする段階的な判断が必要です。

人工股関節置換術(THA)を選択するタイミング

保存療法や骨切り術の適応とならない場合、あるいはそれらの治療効果が不十分な場合、人工股関節置換術(THA)は確実な除痛と機能回復をもたらす最終的な解決策となります。

インプラント技術の進化により、耐久性が向上した現在では、活動的な世代にとってもQOL(生活の質)を取り戻すための積極的な選択肢となっています。

除痛効果と機能回復の確実性

人工股関節置換術の最大のメリットは、劇的な除痛効果です。すり減った軟骨や変形した骨を人工物に置き換えるため、骨同士がぶつかる痛みが根本から消失します。

多くの患者が、術後数日から1週間程度で「あんなに痛かったのが嘘のようだ」と実感します。

また、脚の長さ(脚長差)の補正や、拘縮して動かなくなっていた可動域の改善も同時に行えます。

入院期間も短く、術後翌日から歩行練習を開始し、2週間から3週間程度で退院して社会復帰することが可能です。

長期のリハビリや休職が難しい現役世代にとって、この早期回復は大きな利点となります。

インプラントの耐久性と再置換のリスク

現代の人工股関節は、ポリエチレンやセラミックなどの素材進化により、その耐用年数は20年から30年、あるいはそれ以上とされています。

しかし、人工物である以上、一生涯絶対に壊れないという保証はありません。

若くして手術を受けるほど、将来的に人工関節が緩んだり摩耗したりして、入れ替えの手術(再置換術)が必要になる確率は高まります。

骨切り術と人工股関節置換術の選択比較

| 比較項目 | 骨切り術(自骨温存) | 人工股関節置換術(THA) |

|---|---|---|

| 痛みの消失 | 徐々に軽減するが、天候や疲労により痛むことがある。即効性は低い。 | 術直後から劇的に消失する。痛みのない生活が早期に実現する。 |

| 活動制限 | 骨癒合後は制限なし。コンタクトスポーツも可能。 | 脱臼リスクのある深い曲げ動作や、衝撃の強いスポーツには一部制限がある。 |

| リハビリ期間 | 全荷重まで数ヶ月かかり、社会復帰には時間を要する。 | 術後翌日から歩行可能。早期の社会復帰が可能。 |

| 将来のリスク | 将来的に変形が進めば、人工関節が必要になる可能性がある。 | 数十年後に摩耗や緩みによる再置換術が必要になる可能性がある。 |

再置換術は初回の手術に比べて難易度が高く、体への負担も大きくなります。そのため、若年者への人工関節手術は慎重に決定する必要があります。

一方で、痛みのために10年、20年と活動を制限して過ごすよりも、今の充実した時間を優先して人工関節を選び、もし将来不具合が出たらその時に医学の進歩に期待して対処するという考え方を選ぶ患者も増えています。

年齢とライフスタイルを考慮した意思決定

治療法の選択は、単に医学的な重症度だけで決まるものではありません。

特に40代から50代の患者においては、仕事や家庭での役割、スポーツへの参加意欲など、個々の価値観とライフスタイルを深く考慮した上で、リスクとベネフィットのバランスを見極める必要があります。

40代・50代における判断の分かれ目

この年代で軟骨がある程度残っている場合、骨切り術に挑戦する価値は十分にあります。

しかし、仕事が忙しく長期の休職ができない、あるいは子育てや介護があり松葉杖生活が困難であるといった社会的背景が、骨切り術のハードルとなることがよくあります。

人工関節を選択すれば早期復帰が可能ですが、一生のうちにもう一度手術が必要になるリスクを背負うことになります。

医師は、レントゲン上の進行度だけでなく、患者の職業、家庭環境、スポーツへの参加意欲などを詳細に聴取し、どちらのリスクとベネフィットがその人の人生にとって最適かを共に模索します。

出産やスポーツ活動への希望

妊娠・出産を希望する女性の場合、股関節の可動域や骨盤内の形状は重要な要素です。

骨切り術は骨盤の形状を変えるため、自然分娩への影響を懸念する声もありますが、多くの場合は問題なく出産が可能です。

むしろ、痛みを抱えたまま体重が増加する妊娠期を過ごすよりも、骨切り術で関節を安定させてから出産に臨む方が良い場合もあります。

ライフステージごとの治療考慮事項

| ライフステージ | 治療選択のポイントと考慮すべき生活背景 |

|---|---|

| 就労・活動期(〜40代) | 長期的な関節寿命を最優先し、可能な限り骨切り術を検討。仕事の調整(数ヶ月の療養)が可能かが最大の課題。 |

| 更年期・円熟期(50代) | 軟骨の状態と本人の価値観で判断が分かれる時期。「時間をかけて自分の骨を残す」か「早急に痛みを取って活動するか」の選択。 |

| 高齢期(60代〜) | 骨質や回復力を考慮し、人工関節置換術が第一選択。健康寿命を延ばし、旅行や趣味を楽しむための積極的な介入。 |

スポーツに関しては、マラソンや柔道、スキーなどの衝撃が強い競技を続けたいのであれば、骨切り術による自骨温存が有利です。

人工関節でもゴルフや水泳、軽いハイキングなどは十分可能ですが、転倒による骨折や脱臼のリスク、インプラントの摩耗を早める可能性を考慮し、激しいコンタクトスポーツは推奨されない傾向にあります。

「何を諦めたくないか」を明確にすることが、後悔のない選択につながります。

Q&A

形成不全は自然に治ることはありますか?

残念ながら、大人になってから寛骨臼が自然に成長して屋根が深くなることはありません。骨の形状は成長期終了時点で確定しています。

しかし、骨の形は変わらなくても、周囲の筋力を強化し、体重を管理することで、痛みを消失させたり、変形の進行を極めて緩やかにしたりすることは可能です。

これを「治る」と定義するならば、保存療法による症状の改善は十分に期待できます。

痛みがない場合でも手術を受けたほうがいいですか?

痛みが全くない場合は、直ちに手術をする必要はありません。

しかし、レントゲンで重度の形成不全(CE角が極端に小さいなど)が確認されている場合は、将来的に急速に関節症が進行するリスクが高いため、慎重な経過観察が必要です。

半年に1回程度のレントゲンチェックを受け、軟骨の厚みが減り始めたり、軽い違和感が出始めたりしたタイミングを逃さずに治療を検討することをお勧めします。

予防的な手術を行うかどうかは、医師によっても見解が分かれるところですので、複数の専門医の意見を聞く(セカンドオピニオン)のも有効です。

手術後の入院期間はどのくらいですか?

術式と病院の方針によって異なりますが、目安としては以下の通りです。人工股関節置換術(THA)の場合は2週間から3週間程度で退院となるケースが一般的です。

一方、寛骨臼回転骨切り術(RAO/CPO)の場合は、骨が癒合するのを待つ必要があるため、3週間から2ヶ月程度のリハビリ入院を行う施設が多いです。

仕事の都合などで早期退院を希望する場合は、通院リハビリが可能な環境を整えることで期間を短縮できることもあります。

両方の股関節が形成不全の場合、同時に手術できますか?

可能です。人工股関節置換術であれば、両側同時に行うことで、入院期間やリハビリ期間を一度にまとめることができ、トータルの身体的・経済的負担を減らせるメリットがあります。

骨切り術の場合も両側同時手術を行う施設はありますが、術後は両脚ともに体重をかけられない期間が生じるため、車椅子生活が一時的に必要になるなど、片側ずつ行う場合に比べて日常生活の制限が大きくなります。

体力やサポート環境を考慮して決定します。

参考文献

SHAPIRA, Jacob, et al. Total hip arthroplasty after pelvic osteotomy for acetabular dysplasia: A systematic review. Journal of Orthopaedics, 2021, 25: 112-119.

LODHIA, Parth, et al. Open and arthroscopic treatment of adult hip dysplasia: a systematic review. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 2016, 32.2: 374-383.

PARILLA, Frank W., et al. Comparison of modern periacetabular osteotomy for hip dysplasia with total hip arthroplasty for hip osteoarthritis—10-year outcomes are comparable in young adult patients. Journal of Hip Preservation Surgery, 2022, 9.3: 178-184.

KIM, Chul-Ho; KIM, Ji Wan. Periacetabular osteotomy vs. total hip arthroplasty in young active patients with dysplastic hip: systematic review and meta-analysis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2020, 106.8: 1545-1551.

TØNNING, Lisa U., et al. Periacetabular osteotomy to treat hip dysplasia: a systematic review of harms and benefits. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2023, 143.6: 3637-3648.

O’BRIEN, Michael JM, et al. Pain, function and quality of life are impaired in adults undergoing periacetabular osteotomy (PAO) for hip dysplasia: a systematic review and meta-analysis. Hip International, 2024, 34.1: 96-114.

GILLINGHAM, Bruce L.; SANCHEZ, Anthony A.; WENGER, Dennis R. Pelvic osteotomies for the treatment of hip dysplasia in children and young adults. JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1999, 7.5: 325-337.

TROELSEN, Anders. Surgical advances in periacetabular osteotomy for treatment of hip dysplasia in adults. Acta Orthopaedica, 2009, 80.sup332: 1-33.

WILKIN, Geoffrey P., et al. Periacetabular osteotomy with or without arthroscopic management in patients with hip dysplasia: study protocol for a multicenter randomized controlled trial. Trials, 2020, 21.1: 725.

BERNASEK, Thomas L., et al. Total hip arthroplasty requiring subtrochanteric osteotomy for developmental hip dysplasia: 5-to 14-year results. The Journal of arthroplasty, 2007, 22.6: 145-150.

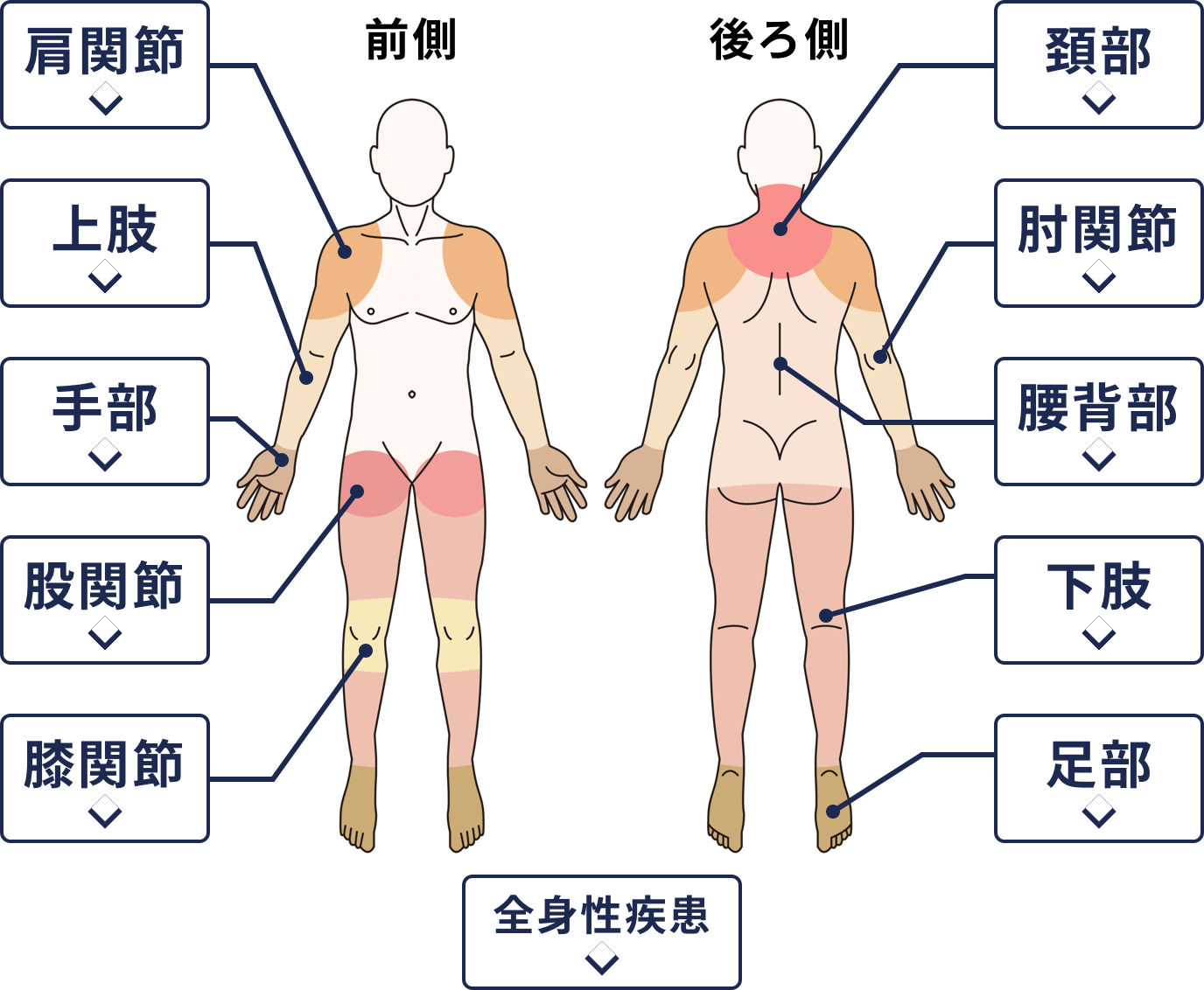

Symptoms 症状から探す